【開催レポート】「歩きたくなる街」を可視化する新たな挑戦。第3回大井町まちづくりワークショップを1月18日に開催

2025年1月18日(土)、『第3回 大井町まちづくりワークショップ〜自分の足でウォーカビリティを測ろう〜』が開催されました。本イベントは、『デジタルエリアデザインの共創 in 大井町』(代表/慶應義塾大学 環境情報学部 厳網林教授)プロジェクト(※)の一環であり、NPOまちづくり大井との共催で実施されたものです。大井町住民やまちづくりに関心のある方など、幅広い年代の22名が参加し、まちの「歩きやすさ」と「歩く楽しさ」について、実際に自分の足で体験しながら議論を行いました。

※『デジタルエリアデザインの共創in大井町』プロジェクトとは

品川区、NPOまちづくり大井、SFC研究所による官民学連携プロジェクトであり、東京都の支援プロジェクトです。大井町をフィールドに地域主体でスマートなウォーカブルシティを共創し、未来型のまちづくりモデルを提示します。詳しくはこちらをご覧ください。

本イベントの目的

大井町では、ウォーカビリティ(歩きやすさ)の向上に向けて活発な議論が行われています。歩行環境を改善することは、街の利便性や安全性、賑わいを高め、持続可能なまちづくりにおいて重要な指標となります。

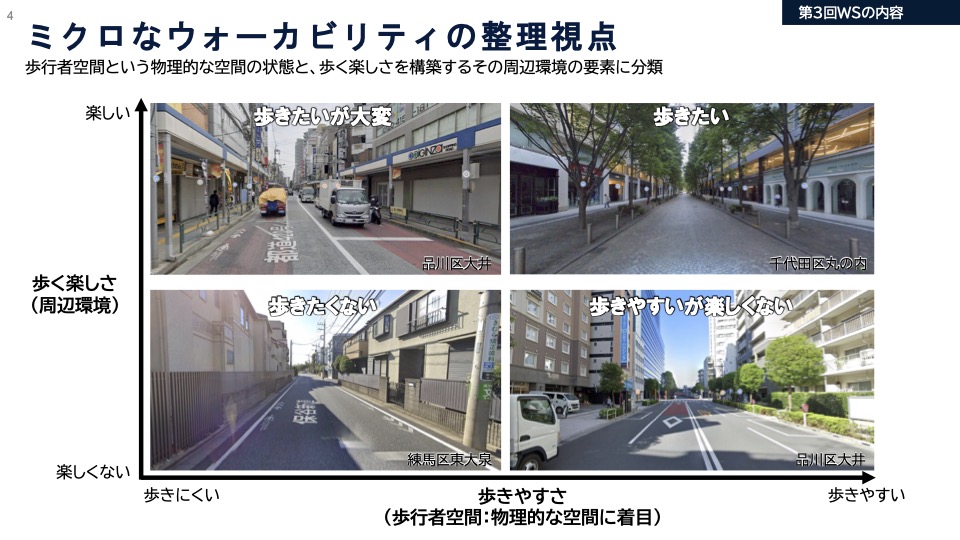

こうした背景のもと、本プロジェクト代表の厳研究会では住民参加型のアプローチを採用し、過去2回のワークショップを実施。ウォーカブルなまちづくりを実現するためには「歩きやすさ」と「歩く楽しさ」の両立が必要であるとわかりました。そこで今回の第3回ワークショップでは、参加者それぞれの視点でその2軸を評価し、よりウォーカビリティの議論を発展させることを目的としました。

さらに、新たな試みとして、歩行環境を評価しその結果を即座に可視化できる独自ツールを開発・実装しました。このツールを用いることで、フィールドワークの結果をリアルタイムで提示し、議論の材料として活用することが可能となります。これにより、データと主観的な体験の両面からまちのウォーカビリティを捉える新たなアプローチを実現しました。

プログラム

◆イントロダクション/慶應義塾大学 厳網林教授

はじめに厳教授から本イベントを支援するプロジェクトの概要について説明があり、大井町の歴史や首都圏における大井町の位置付けについて確認を行いました。また⼤井町のまちづくりで中⼼的役割を果たしているNPOまちづくり⼤井の理事長代理・後藤邦夫さんをお招きし、大井町の課題と今後のまちづくり方針についてお話しいただきました。

◆ワークショップの進行と内容

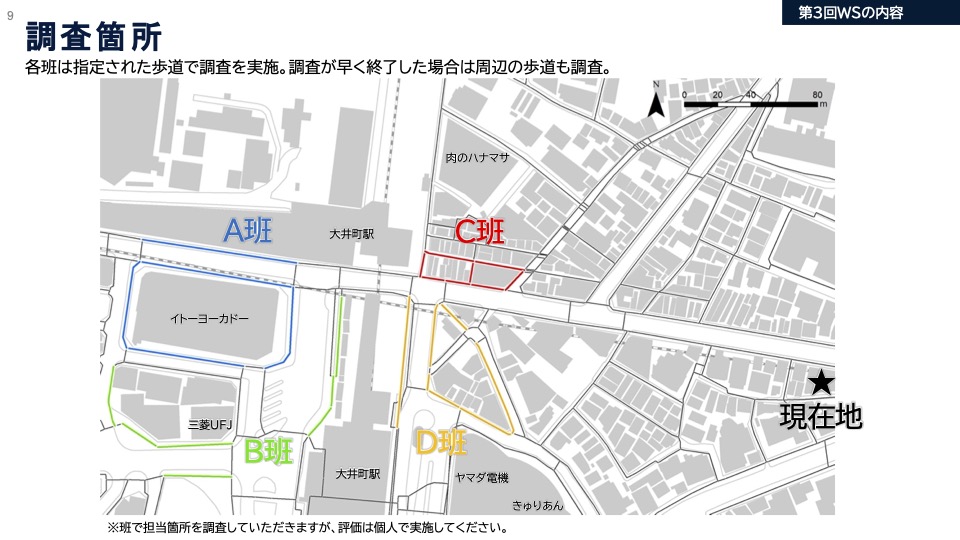

本ワークショップでは、ウォーカビリティを「歩きやすさ」と「歩く楽しさ」の2つの視点から評価しました。参加者は A~Dの4班に分かれ、実際に街を歩きながらフィールドワークを実施し、以下の4段階でウォーカビリティを評価しました。

・歩きたい

・歩きたいが大変

・歩きやすいが楽しくない

・歩きたくない

(今回設定したウォーカビリティの指標 引用:google street view)

進行は厳網林研究会の卒業生でもある株式会社パスコの金森貴洋さんが担当し、参加者のフィールドワークをサポートしました。

1.大井町を語る(アイスブレイク・事前議論)

ワークショップの最初のステップでは、イントロダクションで得た大井町の基本情報をもとに、参加者同士で「歩きやすさ」と「歩く楽しさ」を構成する要素について意見を交換しました。その際、一般的な基準ではなく、参加者それぞれの年代や性別、歩行時の配慮事項に応じた「自分にとって」の歩きやすさ・歩く楽しさに焦点を当て、議論を進めました。各班は、模造紙を用いて意見を可視化し、ウォーカビリティに関する認識を整理しました。

(事前議論の様子)

2.大井町を測る(フィールドワーク)

続いて、実際に大井町の街へ出て、各班が担当エリアの歩行環境を評価しました。

(フィールドワークの様子)

このワークショップでは、新たな試みとして中央大学 研究開発機構 機構助教の大場章弘さんが開発した評価ツールを導入しました。スマートフォンで歩道に対しての評価を入力すると、評価の数値をリアルタイムで地図上にプロットし、可視化することができる仕組みです。このシステムの導入は今までにない試みであり、本イベントで初めて実装されました。

(評価ツール)

(各班の担当エリア 地図:基盤地図情報)

参加者には、各自スマートフォンを持参いただき、歩いた道の評価を入力してもらいました。道を歩く際には、単に道そのものだけでなく、周囲の環境や歩行量、安全性など、ウォーカビリティに影響するさまざまな要素を意識することを心がけました。

3.大井町を描く(事後議論)

フィールドワーク終了後、拠点に戻り、早速フィールドワークの結果が可視化・共有されました。厳先生は早速この結果を見て、「東小路商店街や飲み屋街のエリアは評価が高いのに対して、駅前を通る幹線道路は大井町の顔であるのに評価が高くないようですね。この結果は予想に反していて大変興味深いです。」とコメントしました。

(フィールドワークの結果)

その後、フィールドワークの結果を踏まえて実際に歩いた体験を振り返りました。事前議論との違いを明らかにしながら、「歩きやすさ」と「歩く楽しさ」を構成する要素を改めて整理し、年齢や属性の違いによる視点の違い、共通点について議論を行いました。また、各班が担当したエリアのウォーカビリティの課題について、短期的・長期的な視点から解決策を考えました。議論の間、厳教授や駆けつけていただいた慶應義塾大学 の石川教授が時折の議論に加わり、新たな視点を提供する場面もありました。活発な議論が交わされ、会場は大いに盛り上がりました。

(事後議論の様子)

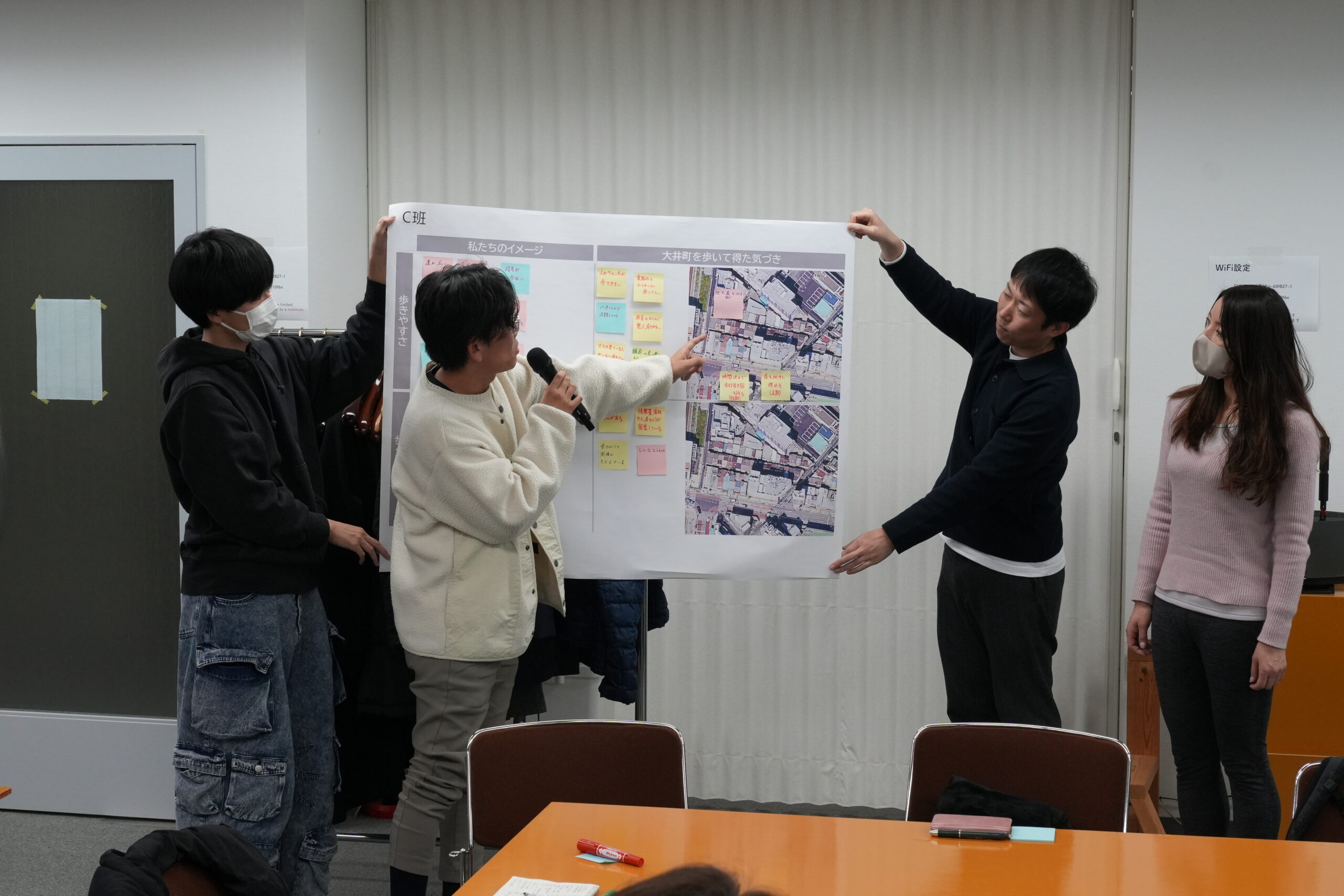

4.大井町を語る(議論の結果の発表・共有)

各班の議論の結果を発表し、全体で共有しました。それぞれ異なるエリアを歩いたため、班ごとの発表では、景観や幅員、歩行者の流れの違いがウォーカビリティにどのような影響を与えるかについて、多様な視点からの発見が共有されました。

(発表の様子)

◆まとめと今後の展望

このようなワークショップは全国で実施されているものの、調査データをまとめるのには時間がかかることから、ワークショップ中にフィードバックされることはあまりありません。今回は、デジタルツールを活用することで短時間でデータを集約し、現場での調査結果を即座に参加者へフィードバックできたという点で、非常に画期的な取り組みとなりました。

本プロジェクトではデジタルツールを開発し、まちづくりや政策立案に活用することを重要な目的の一つとしています。今回の成果を踏まえ、引き続きツールをブラッシュアップしながら、ウォーカビリティの向上に向けた議論を深めていきます。

(レポート/慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 濱口夏冴)