【開催レポート】講演会「鉄道ターミナル駅のウォーカビリティとまちづくり」 を開催しました

Future City Design School Seminar ’2025 vol.1

【本イベントの概要と目的】

2025年度第1回目となる講演会「鉄道ターミナル駅のウォーカビリティとまちづくり」が6/27(金)、東急総合研究所サステナブルTOD研究会とSFC研究所の共催で開催されました。鉄道3路線が乗り換える大井町駅とその周辺エリアの魅力と課題を探ることを目的に、第1部では大井町の街歩き調査、第2部では大井町を取り巻くセクターにお集まりいただき、ウォーカビリティと持続可能なまちづくりの進め方を議論しました。

日 時:2025年6月27日(金)13:00-17:00

場 所:SFC研究所みらいのまちをつくる・ラボ

〒140-0011 東京都品川区東大井5-11-2 K-11ビル7階

主催:慶應義塾大学SFC研究所フューチャーシティデザインスクール

共催:東急総合研究所サステイナブルTOD研究会

参加費:無料

参加者数:第1部 22名 第2部 55名 交流会 約30名

【第1部 13:00-15:00】大井町の「ウォーカビリティ」体験

第1部は「大井町のウオーカビリティ体験」と題し、株式会社パスコ研究開発センター/SFC研究所上席所員 金森貴洋氏のコーディネートで行われました。

まず、金森氏より「ウォーカビリティとは」「歩行空間」についてのミニレクチャーを行ったのち、本プロジェクト独自に開発したスマートフォンを使ったウォーカビリティ調査ツールと調査方法の説明が行われました。

「歩道」と一ひと言で言っても「ペデストリアンデッキ」「歩車分離道路」「歩車一体道路」など歩行者空間がさまざまであること、歩道種類別に歩道データベースを作成したこと、国土交通省や各自治体もウォーカビリティをまちづくりの重要テーマに掲げ、さまざまな評価手法が提示されていることなどを説明。その上でウォーカビリティの指標は地域特有の指標の設定や選別が必要であることや大井町で参加型の調査を行うにあたってシンプルにする必要があることから「歩きやすさ」と「歩いて楽しい」の2軸での評価を試みることに至った経緯を説明しました。

こうしたミニレクチャーは参加者の「ウォーカビリティ」に関する知識や意識を喚起する狙いがあります。

その後、各自のスマートフォンで調査画面とIDの登録などを設定し3、4人のグループごとに割り振られた街区調査へ出発。1時間弱のまち歩き調査で実際に大井町駅周辺の歩行空間を歩いて「歩きやすさ」と「歩く楽しさ」の指標で調査を行いました。

ラボに戻り、各グループで感想や気付きを話し合い、最後に全体で共有しました。

本調査はデジタル技術を活用して大井町周辺のウォーカビリティを明らかにし、歩行者空間のネットワーク、エリア内外の回遊性向上に活かしていくことが目標です。今後も対象エリアでの市民参加による調査を行っていきます。

(参加者の声)

・これまでハード面の歩きやすさは気にしていたが、「楽しさ」などは気にしたことがなかったので新鮮だった。

・狭くても路地などにお店があって楽しくワクワクするところがあると思った。

【第2部 パネル討論 15:00-17:00】Greater Oimachi (広域大井町圏) TOD*サステナブルまちづくり】 ※ TOD:Transit-Oriented Developmentの略、公共交通主導型開発

はじめに司会の慶應義塾大学環境情報学部厳綱林教授より、本プロジェクト「デジタルエリアデザインの共創 in 大井町」の説明と本年3月に締結された品川区、NPOまちづくり大井、SFC研究所の「ウォーカビリティの推進に係る包括協定」の紹介が行われ、株式会社東急総合研究所(東急総研)フェロー太田雅文氏からは「サステナブル田園都市研究会」のこれまでの取り組みの紹介とと鉄道ターミナル駅大井町のまちづくりにおいて重要な論点が提起されました。続いて基調講演、パネリストからの話題提供、最後に全員でのパネル討論を行いました。

■基調講演 「ウォーカブルシティづくりの最近の動きと進め方」

東京都市大学准教授 林 和眞氏

はじめに「ウォーカビリティ」は近年注目されているキーワードであり、国土交通省が推進するウォーカブル推進都市は350都市あり、品川区もその一つであることが紹介されました。

国土交通省のウォーカブルシティの定義は「居心地が良く歩きたくなる」「人々の行動が多様になる」まちであること、ウォーカビリティの評価指標は「安心感」「安らぎ感」「期待感」「寛容性」とさらに詳細な指標が示されていることを解説されました。そして学生がこの指標をもとに行った川越、鎌倉、江ノ島、横浜など南関東の観光都市のウォーカビリティ調査結果を報告されました。また、大田区蒲田を対象に交通モビリティとウォーカビリティの共存に向けた駅歩道施設のアイディアが紹介されました。

■パネリストからの話題提供

■品川区都市環境部都市計画課計画担当主査

佐藤健二様(品川区都市計画課)

はじめに品川区まちづくりマスタープラン、大井町駅周辺地域まちづくり方針の概要説明、続いて広町地区地区計画、広町二丁目土地区画整理事業では大井町駅から商業施設、新庁舎、公園まで続く歩行者専用通路、品川区役所新庁舎整備が現在進行中であるとの説明がありました。

さらに勝島運河公園整備計画について大井町など立会川エリアと勝島エリアの臨海部をつなぐ(仮称)勝島人道橋、しながわ花海道水辺広場等の再整備等が進められ、これらを通じて水辺空間の魅力づくりとアクセス向上をはかり、広域大井町圏の回遊性と地域の活性化を目指していること、みどりや花を育てて四季を感じられる公園や街路づくりは市民活動団体と協働で行っているという点も触れました。

■特定非営利活動法人まちづくり大井

理事長 後藤邦夫氏

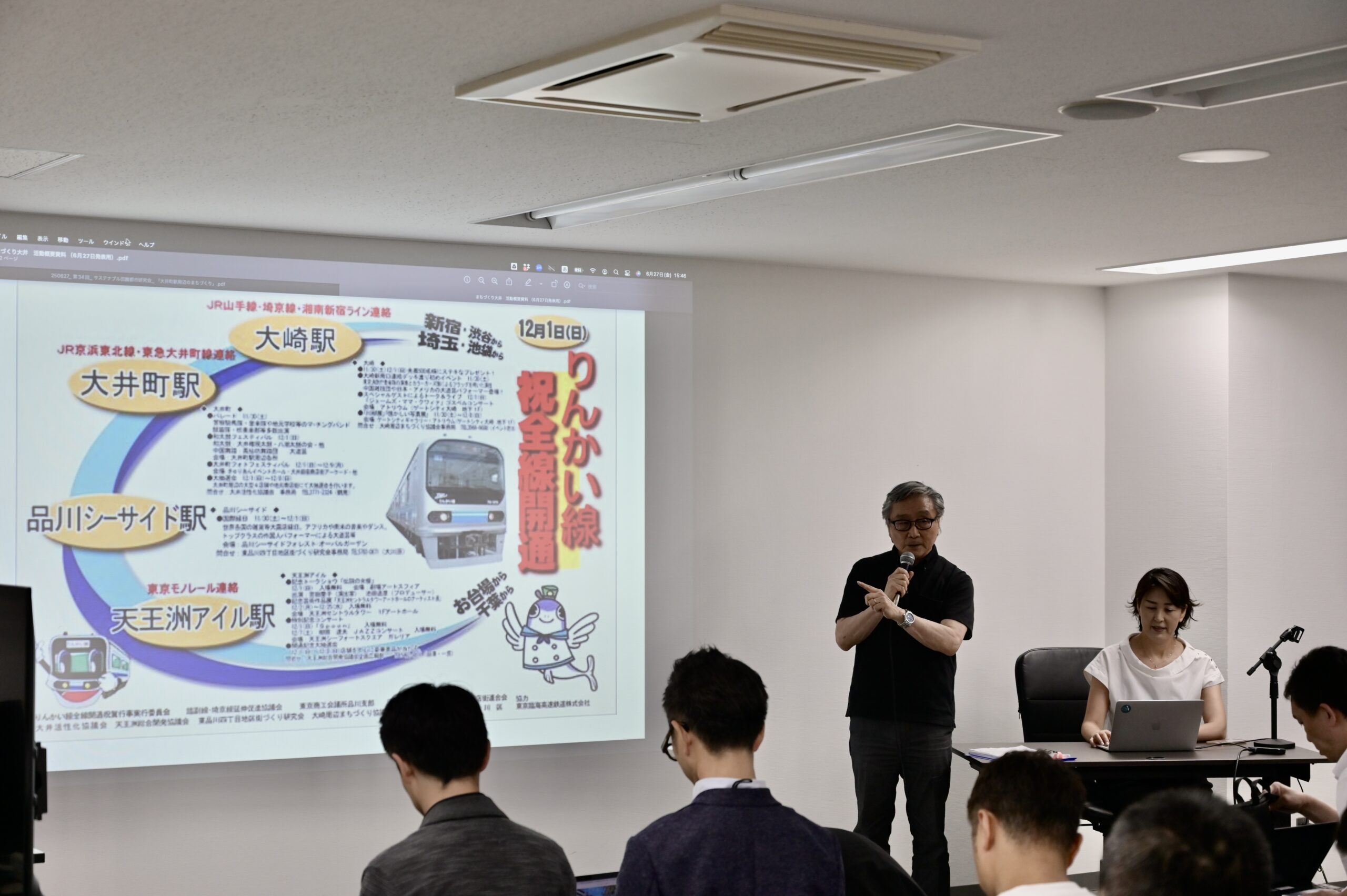

りんかい線開通をきっかけに2008年に結成されたNPOまちづくり大井のこれまでの取り組みが紹介されました。夏のどんたく祭り、秋はハロウィンなど地域活性化に寄与する大規模なイベントに発展させてきたこと、大井町のブランディング策定、駅前中央通りの活用アイディアコンペなど多岐にわたる事業を実施してきたことが紹介されました。

今後は大井町全体でまちづくりを進め、歩きたくなる魅力あるまちにしていきたいと語りました。また、今年度品川区と協働で行う予定の中央通りの歩行者空間創出社会実験の構想も披露し、将来のビジョンや意気込みを語られました。

次にターミナル駅大井町に乗り入れる鉄道事業者3社から、進行中の事業や駅とまちづくりについて話題提供がされました。

■東日本旅客鉄道㈱

マーケティング本部まちづくり部門開発戦略ユニットリーダー

木村一哉氏

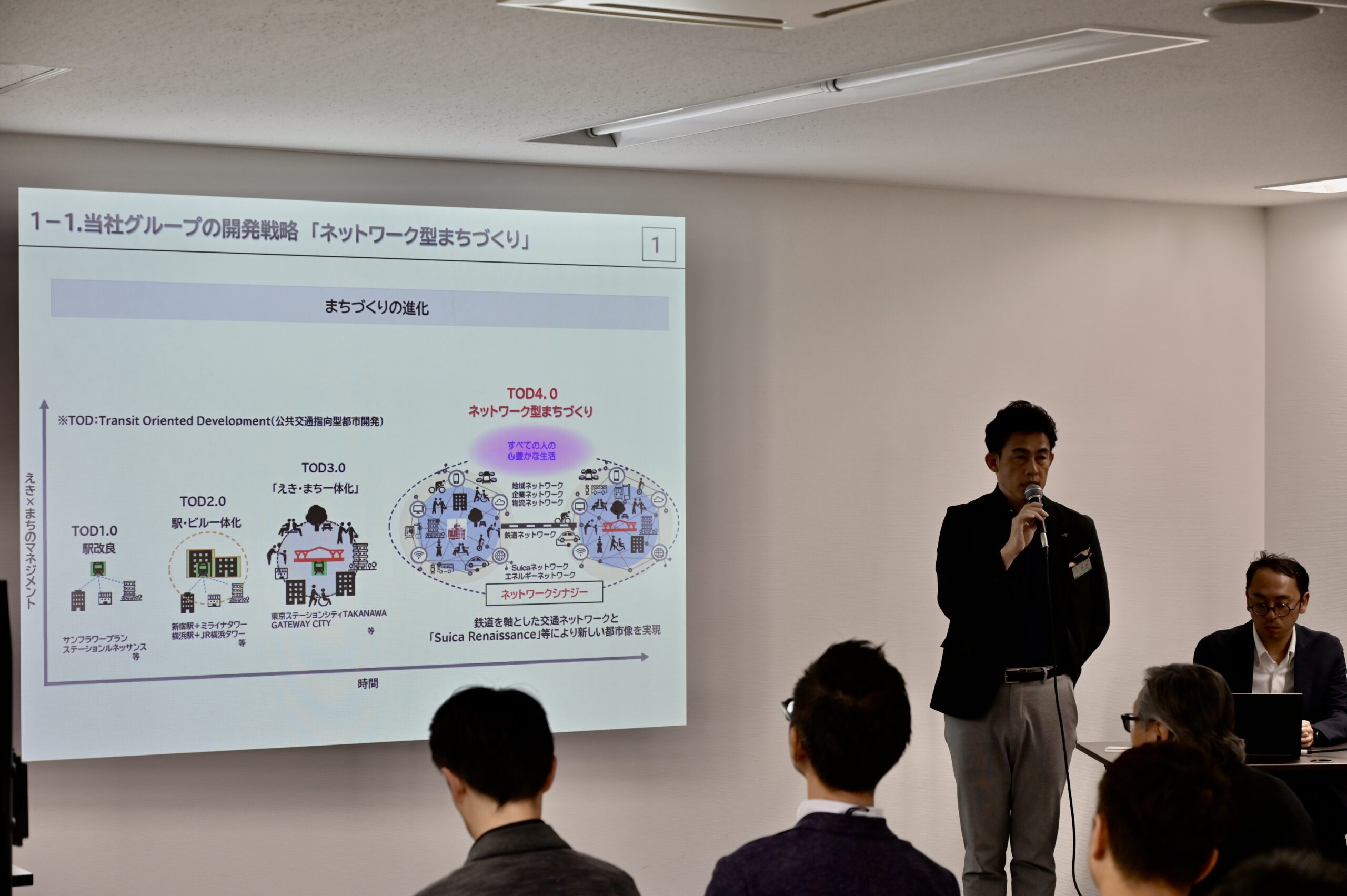

JR東日本の開発の取り組みをTODの観点で再整理してお話しいただきました。

長年の鉄道事業に加え、2002年上野駅を皮切りに、駅施設を改良する「えきなか」事業(TOD1.0)、駅改良とビルを一体で整備するTOD2.0、さらには駅を出たところに広場を設けて駅とまちを一体的につくる高輪ゲートウェイ、大井町をTOD3.0と位置付けられました。さらにTOD4.0では、街と街をつなげてディベロッパーなど他の事業者や行政と産学官連携で共創しながらまちづくりを推進していくと語られました。ソフト面ではsuicaを進化させて生活サービスを拡大、ビッグデータの活用も構想しているとのことです。

さらに国際都市東京を世界のグローバル都市へと更新することに貢献すべく、東京の玄関口である東京駅エリア、広域品川圏(浜松町から大井町)を非常に重要な拠点と位置付けて開発事業に参画し、また単独に事業展開を行なっていると説明されました。会場からの質問に答えて26年3月に開業する大井町の再開発事業「OMACHI TRACKS」のテナントやサービスなどの紹介もされました。

■京浜急行電鉄㈱

新しい価値共創室エリマネジメント推進担当部長

佐々木忠弘氏

多極型まちづくりを戦略に、地域にいる人や事業をつなげることで新しい価値を創出するエリアマネジメントの活動「newcal」プロジェクトをについての展開をお話いただきました。

具体的には4つの活動軸、1)仲間づくり・組織化:三浦半島観光事業者400団体や子育て団体のネットワーク、2)地域拠点づくり:駅前広場やシェアオフィス・ホテルの整備、クラフトビール等事業創出支援、3)MaaS展開:地域共通の予約・決済プラットフォーム、4)シェアモビリティ整備:駅から先の二次・三次交通の充実です。

「沿線アズアサービス(Eaas)」として沿線住民の居住、食事、ワーケーション、交通などあらゆる生活サービスがパッケージで提供できるような将来に向けて取り組んでいるとし、ひとつひとつの事業は「少しずつ」赤字でも全体をつなげてストーリーにし、沿線として価値を創出していくことができると考え、そのためにKPIなどで効果を可視化すること、ニュースリリースなどで発信していくことが大切だと語りました。

また、品川駅西口の開発や北品川エリアの歴史的な旧東海道の街並みを生かして大井町との連携を模索していきたいと語られました。

■東急㈱

都市開発本部プロジェクト開発事業部開発第一グループ参事

佐野友彦氏

「東急の沿線開発と大井町のにおけるまちづくりについて」

東急グループ全体では不動産、生活サービス(電力やスーパー)、ホテル、文化事業など多岐にわたって事業を展開していることや、鉄道事業とともに沿線のエリア開発を進めてきた歴史にふれ、「田園都市線」「大井町線」「東横線」それぞれの路線ごとに特徴があること、エリアを盛り上げ、沿線価値を高めて地域の暮らしに貢献するという方向性を語りました。

大井町での取り組みとしては2021年コロナ禍で「PARK COFFEE」を開業し、コーヒーを介して地域コミュニティを育みイベントを積極的に誘致し映画会やマルシェ、慶応大学のラジオ番組や品川区事業に協力連携するなどの取り組みで地域の人とまちをつなぐ場をつくってきたこと、これからも大井町の未来について考えて小さい場から実験実践していきたいと語りました。店舗の棚や壁東急線車両等の廃材を使うなどSDGsを意識した店作りをしているそうです。

■パネル討論

太田氏の問いかけ「大規模な再開発を経て新旧がうまく連携して発展していくために重要な点は何か?」に答えて、パネリストが意見を述べました。

・まちづくりの主要な3主体、行政・企業・地域住民がうまくネットワークをつくって協力しているまちは持続的に発展している印象がある、今日このように多様な主体が集まって対話しているというのはとても重要だ。

・大井町はどういうまちづくりをすべきか、どういう街であるべきか?というビジョンが必要で、それは住民含めて多様な主体でつくられるべき。

・地域というと商店街がまちづくりの担い手というところが多いが地域住民や来街者の参加も重要である。

・大井町はどんな街かと言われると、B級グルメの街、居酒屋の街と言われる。美味しいレストランが増えるよう誘致や応援していくことと、映画などエンタメなどまちに厚みを与えるようになっていくことが重要だ。

・大きな開発をする際に、もともと街に個性(色)があるのは強いと感じる。人が並ぶような魅力的な店や界隈があり、そこと大きな開発とがうまくつながることで、新しい来街者が既存のまちを巡ってみようと繰り出すことにつながる。駅から出たところにどんな魅力があるのか、資源があるのか、いち早く発見しその個性を大事にしていくことが重要だ。

・大井町には意外と企業が多い。まちをどうしていこうかという時、賛同した企業の力を活用して進めていくと面白くなっていくのではないか。

・魅力的な街をつくる際に、まちが持っている固有のもの、宝、それを支える人を活かすことで特徴を出すことができる。一方で土地にはそれぞれ持つ役割があるので、時に成長進化させる必要があることもある。そんな時も人がこれまで大切にしてきたこと、これからも大切にしたいことを守っていくことで普遍的な価値をもつまちづくりができるのではないか。

(会場参加者からの感想、コメント等)

戦前からの大井町の変わりゆく様子を見てきたが、3月オープン予定のTRACKSによりかつてないスケールで変化が起こるだろう、この流れで大井町全体がよくなるよう連携協力していくことが望ましい。既存のまちも不安を乗り越えてそれぞれが努力して魅力を高めていく取り組みをしていくことが重要で地元の課題だ。

■17:00-18:00 交流会

終了後はフードとドリンクを囲んでネットワーキングを行いました。参加者、登壇者が名刺交換や情報交換など交流していました。

この場が鉄道事業者、行政、地元住民、そして大学がゆるやかにつながる「コミュニケーションプラットフォーム」となり、大井町のまちづくりの共創にむけた大きな一歩を踏み出した、有意義な機会となりました。