【開催レポート】「まちいろクレヨンワークショップ〜にぎわい実験の大井町で色を探そう!〜」 を開催しました

【本イベントの概要】

10月26日、SFC研究所フューチャーシティデザインスクール主催のもと、石川初研究室で「大井町まちいろクレヨンワークショップ」を行いました。

石川初研究室の卒業生である羽賀優希さんの考えた「まちいろクレヨンワークショップ」は、町の見方を変えることを目的に、町に存在する様々な色を採取し、その色をクレヨンにする、というものです。

今回は大井町での開催ということで、普段あまり色に着目することのない大井町に、どんな色があるのかを見つけつつ、色の多彩さに気づく機会となりました。

前半の部では絵の具を用いた色の作り方を学び、実際に外で興味を持った色を採取しました。

その後休憩を挟み、後半の部では実際に採取した色からクレヨンを作り、記念撮影を行いました。

日時:2025年10月26日(日)10:00-14:00(小雨決行)

場所:SFC研究所みらいのまちをつくる・ラボ

〒140-0011 東京都品川区東大井5-11-2 K-11ビル7階

主催:慶應義塾大学SFC研究所Future City Design School 石川初研究室

参加費:無料

参加者数:こども7名・大人3名 計10名

【プログラム】

プログラム:

10:00-11:30 前半

11:30-12:30 昼休憩(各自)

12:30-14:00 後半

●前半 10:00-11:30

・集合

・名札作り(開場から開始時間の間)

・流れの説明(10分)

・色作りの練習(10分)

・カラーハンティング(30分)

・色紹介(20分)

●後半 12:30-14:00

クレヨン作り(40分)

【前半の部 流れの説明】

集合後、参加者の皆さんに当ワークショップの目的、当日の全体的な流れを説明しました。石川初教授による挨拶では、色というものが多彩であること、そして大井町という場所が普段意識していないだけでたくさんの色にあふれていることが伝えられました。

その後、前半の部の全体的な流れを伝え、みんなで工程を確認しました。

【前半の部 色作りの練習】

色作りの練習では、参加者の前に紙と絵の具が配られ、色を混ぜることでどのような色ができるかを実験しました。赤・青・黄色・白・黒の5色で多くの色が作れることがわかり、参加者はそれぞれ、近くにあった机の色や、葉っぱの色を再現しました。

【前半の部 カラーハンティング】

色作りの練習をもとに、実際に外に出てまちの色を採取しました。

参加者には、採取にあたって、大井町の足元の色と、遠景の色の合計2色を選んでもらいました。大井町は一見色が多くないように思えますが、看板やサインなど、気づきにくい部分には多くの色が使われています。今回のワークショップでは、研究室のメンバーがサポートに入りつつ、そういった色にも着目し、それぞれ興味を持った色の採取を行ってもらいました。

【前半の部 色紹介】

採取を終えた後、みんなで円になり、それぞれ採取した色を紹介しあいました。

雨の後で天気がだいぶ曇っていましたが、意外にも採取された色はカラフルなものが多く、そういった色の多くは看板や地面の舗装、ガードレールから採取されたものが多くなっていました。一方で、彩度の低い色を採取した方も多くおり、そういう色は主に建物の壁やコンクリートタイルなどから採取されていました。「大井町の色といえば何色ですか?」と聞かれた時、私たちはグレーなどのビルの色を想像してしまいがちですが、実際に採取された色はとても多彩で魅力的だったのが、印象的です。

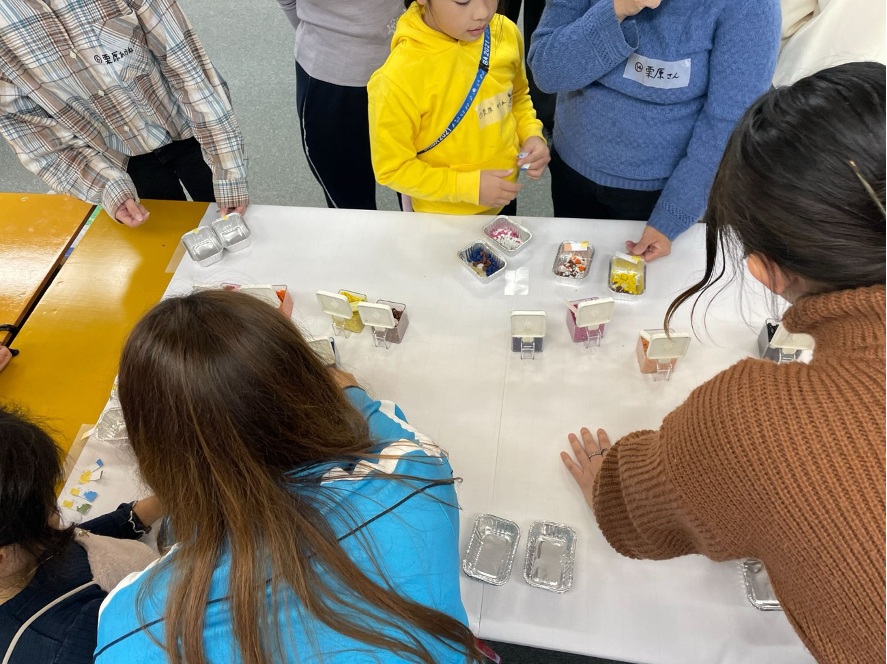

【後半の部 クレヨン作り】

休憩を挟んだあと、後半の部では採取した色を元にクレヨン作りを行いました。

クレヨン作りに用いるのが、以下の道具です。

・色見本

・採取した色のカラーチップ(画用紙に採取した色の絵の具を載せたもの)

・削ったクレヨン(ダイソー 三角クレヨン12色セット)

・アルミカップ

・ホットプレート

・アルミ製のクレヨン型枠

・水を入れたバケツ

・ワックス(なくても可)

クレヨンを作りは、以下のような手順で行いました。

1.色見本を用いて混ぜるクレヨンを確認

自分たちが採取した色を乗せたカラーチップを色見本に合わせ、調合するクレヨンを選びます。12色のクレヨンの組み合わせから、自分の採取した色に一番近い色を探します。

2.アルミカップ内にクレヨンを調合

選んだ色のクレヨンを、計量スプーン3杯ずつを2色、計6杯アルミカップに入れます。大人の方は自分の色に合わせて色を微調整しつつ、クレヨンを加えていきます。

大井町クレヨンワークショップでは、追加でここにワックス一粒を加えて、クレヨンが混ざりやすくなるようにしています。

これを採取した色の数、今回は2色分作っていきます。

3.ホットプレートでアルミカップ内のクレヨンを湯煎する

調合したクレヨンをホットプレートで湯煎します。ホットプレートに少量の水を入れて加熱した中にアルミカップをおくと、少しずつクレヨンが溶け出していきます。

この時、アルミカップの一角を尖らせておくと、次の工程が容易になります。

4.溶かしたクレヨンを型枠に流し込む

溶かしたクレヨンを、片方をマスキングテープで塞いだ円筒型の型枠に流し込みます。アルミカップ一個につきクレヨン2本分を作ることができます。計4本の型枠に溶かしたクレヨンを注いで、固まるまで動かさずに冷やします。

5.クレヨンが固まってきたら水を入れたバケツに移動させ、冷やす

少しすると、空気に触れているところからクレヨンが固まっていきます。この状態になれば動かしても問題ないので、作ったクレヨンを冷水の入ったバケツに入れ、早く冷えるようにします。

6.十分に冷えたらクレヨンをとりだす

10分ほど冷やせば、クレヨンはほとんど固まっているはずです。型から取り出します。マスキングテープを剥がし、片側を少し強めに押すと、綺麗にクレヨンを取り出すことができます。

【後半の部 ラッピング・写真撮影】

完成したクレヨンのうち1本を石川初研究室のアーカイブ用に頂きました。

その後、作ったクレヨンを使って絵を描いたり、ラッピングをしたりし、最後に参加者の皆さんにクレヨンを持って写真撮影をしてもらいました。その後アンケートに記入してもらい、クレヨンワークショップは終了となりました。