【開催レポート】講演会「公民連携のまちづくりとウォーカブル」 を開催しました

Future City Design School Seminar ’2025 vol.2

今年度第2回目となる講演会「公民連携のまちづくりとウォーカブル」が7/15(火)に開催されました。行政と民間が手を組んで進めるまちづくりとは?それはウォーカブルなまちづくりを進める上でどのような効果があるのでしょうか?Neighvers株式会社 尾崎信氏をお招きし、山梨県甲府市での取組みからヒントを学びました。

【概要】

講師: 尾崎 信 氏(ネイバース株式会社 代表取締役 / 都市デザイナー)

日 時:2025年7月15日(金)15:00-17:00

場 所:SFC研究所みらいのまちをつくる・ラボ

〒140-0011 東京都品川区東大井5-11-2 K-11ビル7階

主催:慶應義塾大学SFC研究所フューチャーシティデザインスクール

共催:東急総合研究所サステイナブルTOD研究会

参加費:無料

参加者数:42名

【プログラム】

ご挨拶:慶應義塾大学 厳綱林教授

講演:「公民連携のまちづくりとウォーカブル」

講師:Neighvers株式会社 代表取締役 サステナブル社会デザインセンター特任研究員

尾崎 信 氏

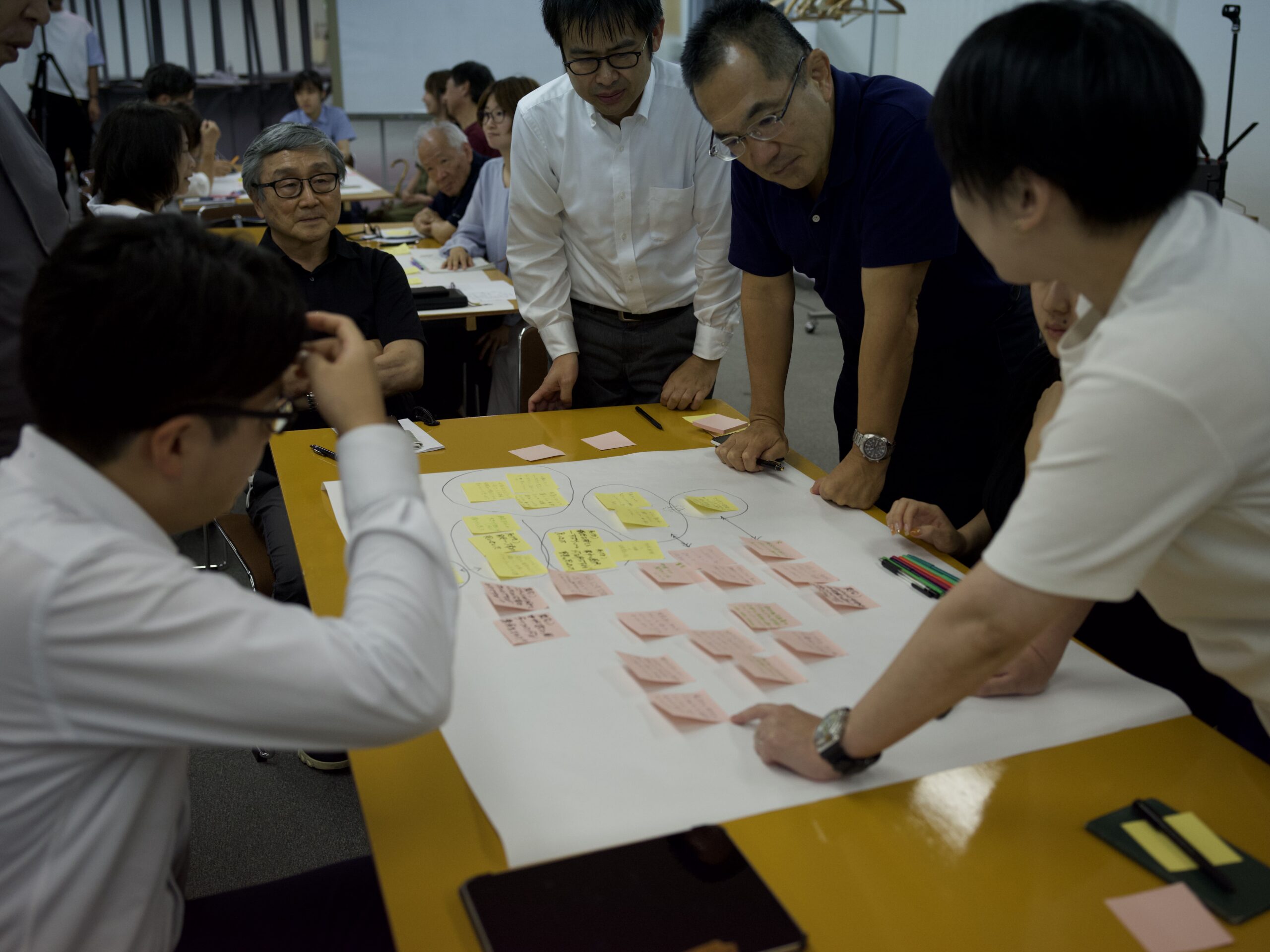

ワークショップ「感想・気づき・大切だと思ったことをディスカッションする」

(司会進行・ワークショップ進行:SFC研究所 淺海須美子 上席所員)

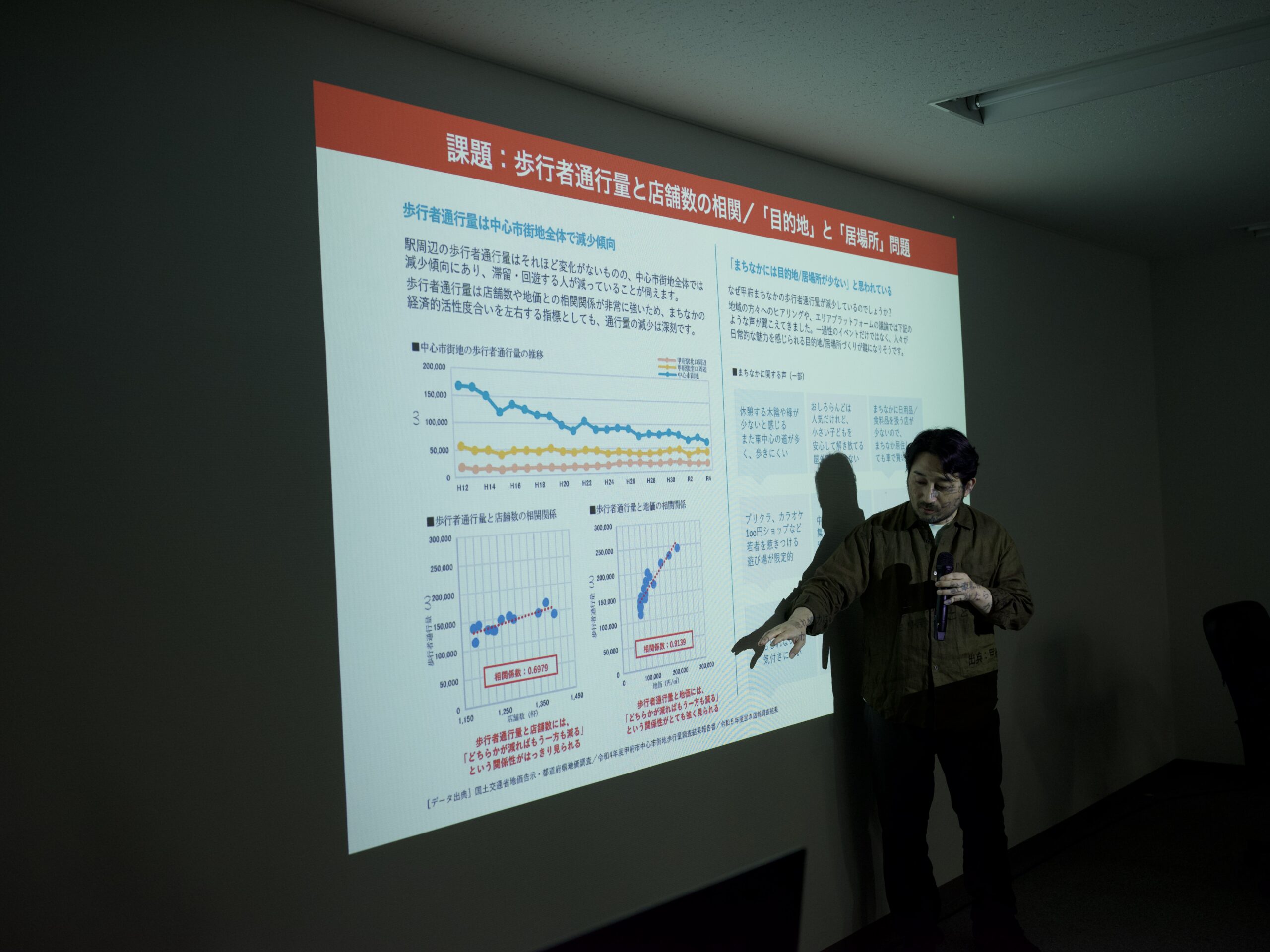

【山梨県甲府市中心地の現状と課題】

甲府市は人口約19万人の県庁所在地である。周囲を美しい山並みに囲まれ、武田信玄ゆかりの歴史や、ワイン、フルーツなどの豊かな地域資源を持つポテンシャルの高い街です。

一方で、中心市街地は今、人が歩かない街になりつつあります。かつての中心であった商店街は、昼間はシャッターが閉まり、夜になると飲み屋街へと姿を変えます。若者や親子連れが日中に訪れる目的がなくなり、街から姿を消してしまいました。甲府も全国の地方都市と同じ課題が顕著になっています。

・人口減少: 全国的傾向と同様に、人口は減少の一途をたどる。

・地価の下落: バブル期のピーク時から、駅前の地価は15分の1にまで下落。

・人通りの偏在: 人通りは駅周辺に集中し、かつての中心市街地へは人の流れが全く及んでいない。若者、親子連れが訪れる目的地がない。

・若者の定住意欲の低さ: 10代の若者のうち、「この街に住み続けたい」と答えたのは半数以下。上の世代との意識の乖離が著しい。

「昼間、人が来ない」→「昼間に店が開かない」→「ますます人が来なくなる」という悪循環に陥り、進行中の負のスパイラルをどう断ち切るかが甲府のまちの最重要テーマでした。

【公民連携による「甲府まちなかエリアプラットフォーム」】

「自走するプロジェクト」という思想

この状況で、甲府市で採用したのが「公民連携」のアプローチです。甲府の公民連携の進め方の特徴は「公共空間を使って、パブリックな価値を持つサービスを、民間事業ベースに乗せる」ことにあります。民間事業者が、公共空間で継続的に利益を上げ、その利益を再投資していく「自走するプロジェクト」を生み出すこと。この実行部隊として「甲府まちなかエリアプラットフォーム(通称:AP)」が設立されました。

担い手(プレイヤー)の発掘からはじめたとビジョンづくりと組織づくり

はじめに皆が共有できるビジョンづくりに取り組みました。やりたいことや関心事の違いでバラバラにならないように方針、大切な考え方などをまとめました。そしてAPが最も重視したのがビジョン策定のプロセスです。よく、行政や専門家がビジョンを作る、または一部の市民が参加して策定してしまった後に「自走するまちづくりを」といって民間の事業者に依頼することがあります。しかし公園などの整備が終わってからでは使い勝手の悪い、実態に合わないものになっていることもままあります。なにより、公園の運営を自分事にするという当事者意識が育っていないのです。

そこで甲府では、まず、将来のこの街で何かをやりたいことがある人や運営を担う気がある人、この街が良くなっていってほしいという気持ち(=パブリックマインド)を持った地域のプレイヤーを探し出し、その人たちを最初からビジョンづくりの輪の中に入れました。

プレイヤーの発掘のために地元の若手事業者など数十人規模でヒアリングを行い、「自分の商売だけでなく、街を良くしたい」というパブリックマインドを持つ人材を発掘しました。また、事業者以外にも市民が「やってみたい」「こんなことができたら面白い」というアイデアを出し合う「妄想」ワークショップ」も行いました。

こうして集まったAPには30~40代の現役世代の「プレイヤー」のほか、プレーヤーが動きやすいようサポートする地元の重鎮などの「サポーター」、大学などの「アドバイザー」、そして「行政」などが参加し、それぞれが異なる役割を持つ構成としました。さらに地域関連団体(国、県、商工会議所、まちづくり会社、自治会など)には必要に応じてAPの会議に出席してもらうなどコミュニケーションを丁寧に行いました。

ウォーカブルな街への戦略「選択と集中」

APとしてのもうひとつの重要な戦略は、「地元の人」の日常を豊かにすることを優先することでした。地元を盛り上げようとすると、よく実施するのがお祭りやイベントですが、それでは365日のうち1日は盛り上がっても、残りの364日は元の姿に戻ってしまいます。そうではなく、364日の日常を豊かにすることが重要だと考え、「最初の数年間は、観光客ではなく、地元の人がハッピーになることにフォーカスしよう」と決めました。

甲府は宝石やワインなど観光資源も多い街ですが、まずは地元住民、特にこれまで街から離れてしまっていた若者や親子連れが「街に来たい」「街で過ごしたい」と思える状況を作ることを最優先とすることにしたのです。

さらに、車で来て用事を済ませてすぐ帰るという行動パターンから、街の中を複数地点を回遊する状態にすることを目指して3つの戦略を立てました。

1.居心地よい「場所」を増やす:

目的がなくても「あそこに行きたい、あの場所で過ごしたい」と思えるような、安心していられる場所を公園や通りに創出する。

2.仲間を増やす「甲府らしい活動」を作る:

仲間を増やしまちなかに会いたい人をつくる。日常を魅力的にする企画や連携できるコミュニティと活動をつくり、まちなかに足を運ぶきっかけをつくる。コンポスト、リユース食器などのテーマを通じて、新たな人の繋がりや、店と客の新しい関係性を生み出す。

3.行きたくなる「動線」を作る(情報発信):

街の面白い店や小さなイベントなど、これまで届いていなかった情報を丁寧に発信し、街を訪れるきっかけを作る。

この3つを軸に、舞鶴城公園南広場プロジェクト(PJ)、オリオン通りPJ、中央公園PJ、サーキュラーPJ、街コンテンツPJ、回遊モビリティPJなど具体的なプロジェクトが立ち上がりました。また、取り組みの効果を最大化、変化を見えるようにするため、甲府駅南口から半径400m(徒歩5分圏内)を「リーディングエリア」と定め、リソースを集中させることとしました。

【甲府まちなかエリアプラットフォームによる社会実験】

ビジョンを仕上げる前に方向性が合っているか、うまくいくかなどを検証するために社会実験を実施しました。単発のイベントではなく一定期間継続して行い、データに基づいて効果を客観的に評価することを目指しました。

舞鶴城講演南広場での実験:「居場所」がもたらす変化

駅に最も近い公園内の芝生の広場は、長時間滞在できないベンチが配置されており、ほとんど利用されていませんでした。ここに、パラソルとテーブル・椅子、そして長い日除けの屋根を設置しました。その結果、アクティビティ調査では、飲食や休憩、遊びといった「活動量」が劇的に増加。特に平日の昼休みには近隣のワーカーが、休日には若い女性グループが動画を撮ったりダンスをしたりと、「多様な利用」が生まれました。

一方で課題も顕在化しました。夜間に若者が騒いだり、ゴミを放置したりといったマナーの問題が浮上。これらの不適切行為に対応し、次の実験では溜まり場を人目につきやすい場所に移動させ、夜間照明を改善するなどの対策を計画しています。こうした改善策を重ねていくことでまちや公園が良くなっていくのです。

オリオン通りでの実験:「日常的な賑わい」の可能性

オリオン通りはかつての街の中心で、現在はデパートが撤退して日中の人通りがなくなっているアーケード通り。歩行者専用道路であるにもかかわらず自転車がスピードを出して通り抜けるという問題がありました。ここに、移動式の椅子とテーブルを常設し、定期的にマルシェを開催しました。

その結果、マルシェ開催時には多くの人が訪れ、出店者の売上も好調で、高いポテンシャルがある場所だということが確認されました。また社会実験中は自転車の危険走行などの不適切行為が減少。「人の目」があることで、空間の秩序が保たれることが示されました。

中央公園での実験:「能動的な活動」の創出

オリオン通りの脇にある中央公園はカラスが多く、喫煙スペース以外ほとんど使われていない公園でした。ここにスケートボード用の障害物等を設置した結果、スケートボードをしにくる若者や練習のために親子連れなどが集まるようになり、新たな利用が生まれました。APメンバーがこの場の管理を引き受け、スケートボードエリアの開閉場のほか、利用者にマナーを守るよう働きかけるなどの役割を担いました。

【まとめ】

1.「自走」から逆算することが大切:

最終的に担い手が「自走」できる状態をゴールに据えることで持続可能になる。

2.ビジョンづくりは担い手発掘から:

「やってみたい」と責任を持って、事業を行う担い手の発掘からはじめること。

3.集中と選択:

まずは誰のための?を考え、実験的取組みはリーディングエリアを設けてリソースを集中させる。

4.ビジョンを「社会実験」で検証する:

データと事実に基づいて検証し、改善してよりよい計画、まちにしていく。

5.ウォーカブルなまちは目的地を複数つくり回遊をうながす工夫、まちと人との関係性を新たにつくるしかけづくりが必要。

6.行政は「伴走者」としての役割:

初期段階では、民間プレイヤーが自走できるよう行政による資金的・制度的な支援が不可欠である。

【質疑応答】

参加者からは多くの質問が寄せられました。一部を紹介します。

Q. マルシェ出店以外でAPのプレイヤーはどんな人がいるのですか?

A.各方面の調整役、クリエイター、WEBデザイナーなど専門性がある人のほか、まちの飲み屋や面白いスポットに詳しい市民、ピクニックシート貸出サービスを手伝ってくれる飲食店、スケートボードエリアの管理をするスケートボーダーなど、それぞれができることをやるというスタイルで参加しています。

Q. プレイヤー、事務局の収益はどう担保するのでしょうか?

A.各事業者の収益を担保することはしませんが、社会実験の運営費等は行政の支援で賄っています。今後は指定管理制度を活用するなどの財源を模索しています。

Q. メンバー間のコミュニケーションを円滑にするツール、マネージメントについて教えてください。

A.コミュニケーションツールはスラックで30−40名が入っています。スラックの管理者はおかず、事務局からの情報発信や投げかけでうまく回っています。無料であることと個人情報への配慮からスラックを使っています。

Q. 大井町の交通問題をどう考えますか?

A.大井町は活気があって良いと思いますが、歩行者、車、自転車それぞれ集中する時間帯があるなどの課題を解決したい場合はピークをずらすインセンティブ設計が有効かもしれないです。まずは交通社会実験をやってみてデータだけでは分からない実感を得ることも大事だと思います。

【ワークショップ】感想・気づき・大切だと思ったことをディスカッション

講演を聞いた感想や気づき、大切だと思ったポイントなどをテーブルごとに話し合い、最後に全体で共有しました。以下は各テーブルから出された意見の一部です。

・「自走」がキーワード:

補助金に頼らない持続可能なまちづくりのあり方として自走がキーワードである一方で自走の難しさや、自走できなかった場合のリスクについても議論しました。また個人のビジネスとパブリックのバランスの取り方は難しいのではとの指摘がされました。

・プレイヤーの多様性とマネジメントが鍵:

専門性の有無にかかわらず多様なプレイヤーをいかに集め、組織をどうマネジメントしていくかが重要との気づきがありました。

・次世代の視点が重要:

大井町でも若い世代がお金を使わずに楽しめる場所が少ないのではないかとの意見があり、若者が主役になれる空間が必要だとの意見が出ました。

・新旧住民・多様な人々の共存:

大井町では再開発によって新たに訪れる人・居住する人々と、昔から住んでいる人々がどうすればうまく融合できるかが課題だという意見が出ました。また、スケートボードのように、これまで迷惑と見なされがちだった活動も、ルールと場所を設けることで街の魅力になりうると思いました。

・まちに働く人、住む人のニーズが大事:

大井町は働く街、住む街という面が大きいので、日頃暮らしている人のニーズを大事にしていくべきではないかという議論をしました。企業も多く立地し、まちに貢献したい企業もいるのでイベントなどで場所を提供してまちの回遊性に貢献できるといい、などの意見も出ました。

最後に、NPO法人まちづくり大井の後藤理事長は「我々もこのタイミングでエリアマネジメントを始めようとしている。今日の話を参考に、皆さんと力を合わせて街のレベルアップを図りたい」と語られました。

尾崎氏は「これから大きな変化を迎える大井町には既に多くの資源とポテンシャルがある。皆さんがビジョンを共有し、それぞれの力を持ち寄れば、必ず大きな力になる」とエールを送られました。